2022我們在電影院上課@國家影視聽中心★《囍宴》|新莊社區大學

2022我們在電影院上課@國家影視聽中心★《囍宴》|新莊社區大學

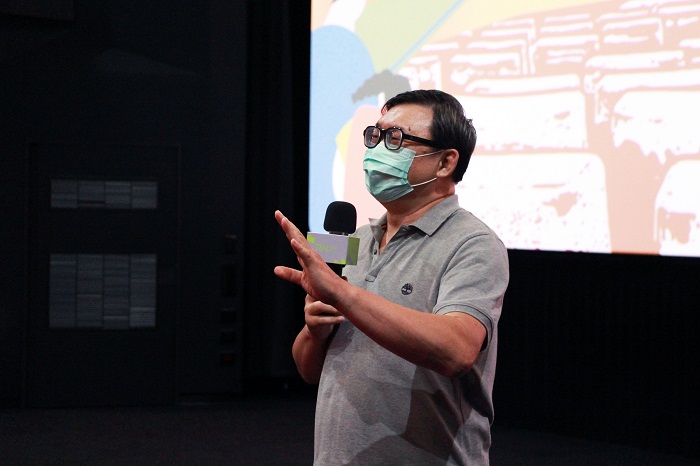

講者:林承彥

文/許維庭;攝影/趙于瑩

八、九〇年代,對臺灣同志議題是個轉變的年代,當時同志常受到一些不太公平的對待。在封閉保守的時代,敢拍一部同志電影,是一件很不容易的事。當年,《囍宴》在柏林影展獲得金熊獎,讓導演李安被國際看見。同時,《囍宴》的成功,讓更多導演勇於拍攝同志題材,這是這部電影最偉大的成就之一。

座談過程中,承彥老師和新莊社區大學的學員們,從劇本、演員聊到文化撞擊與世代包袱。並引導大家思考,電影最後是圓滿的結局嗎?《囍宴》算不算是同志電影呢?

以劇中人物為例,母親(歸亞蕾飾)仍把兒子視為剛出生的樣子,呵護備至。這個兒子卻已不是尚未有獨立思考能力的嬰兒,他有他想做的事、想選擇的方向;父親(郎雄飾)曾對賽門(Mitchell Wilson Lichtenstein飾)說出「I watch, I hear, I learn.」,然而他不再馳騁沙場,能掌握的事變少了,一定會有惆悵;威威(金素梅飾)放棄了自由,在結婚喝蓮子湯的時候哭了;偉同(趙文瑄飾)則必須把戲演下去,回到櫃子裡。

除了同志議題,「忠」、「孝」的概念在《囍宴》裡也不斷被強調。例如,在高家有持續工作四十年的廚子老張;高父的舊部屬老陳,操辦婚禮的動力,是為了老長官的面子作努力。至於偉同,他所做的一切都是為了孝順;父親和偉同敘說,當年從大陸輾轉來臺,希望把下一代留下來、落地生根。這樣從失根到傳承的過程,也是孝的概念。

承彥老師認為,這部戲的圓滿建立在所有人的委屈上,我們都要退讓、犧牲,不能太做自己。就算偉同不是同志,這個故事也成立,但同志角色讓故事的完整性更好發揮。不只在保守的年代談論禁忌話題,《囍宴》的出色,在於李安用了很溫柔的方式展現衝突,談論最難解的習題。

聽完解析,有學員非常訝異,原來飾演偉同母親的演員,不到五十歲就把角色詮釋得如此到位。承彥老師更進一步和大家介紹,除了在這部片中做出內斂展現,歸亞蕾後來也於電影《滿月酒》裡同樣身為同志的母親,並參與蔡依林的《不一樣又怎樣》MV,演出女同志的角色。

對於這次的觀影體驗,新莊社區大學的學員們非常感謝有這麼好的設備,能在電影院裡上課,並興奮表示「本來以為只是來看電影,沒想到還有這麼多意想不到的收穫。」回歸到電影本身,學員也提出感想,認為這部電影雖然過了快三十年,題材到今天來說一點都不違和。身在臺灣,對這些文化很容易能感同身受,甚至到現在都是一樣,真的是非常經典。