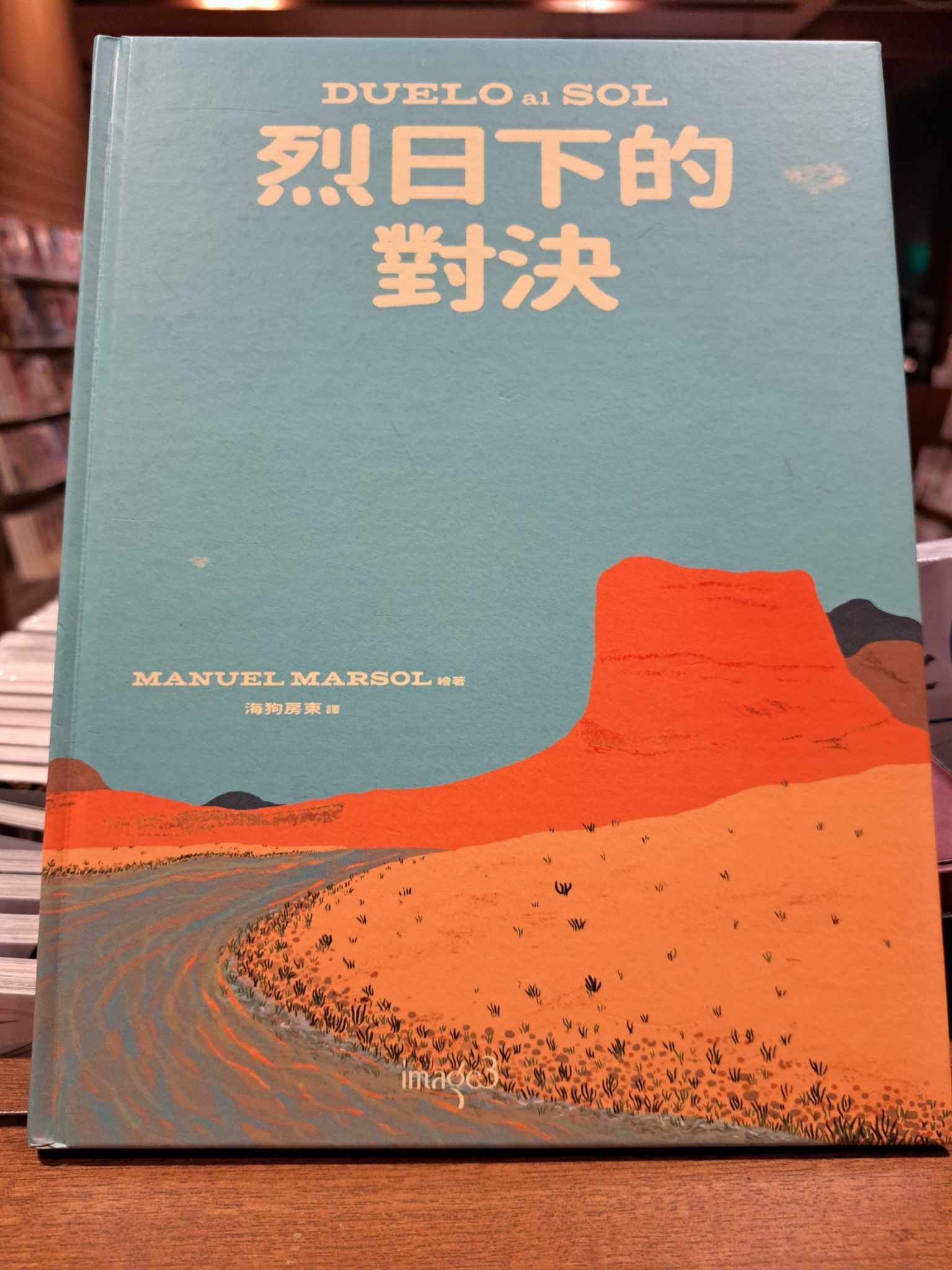

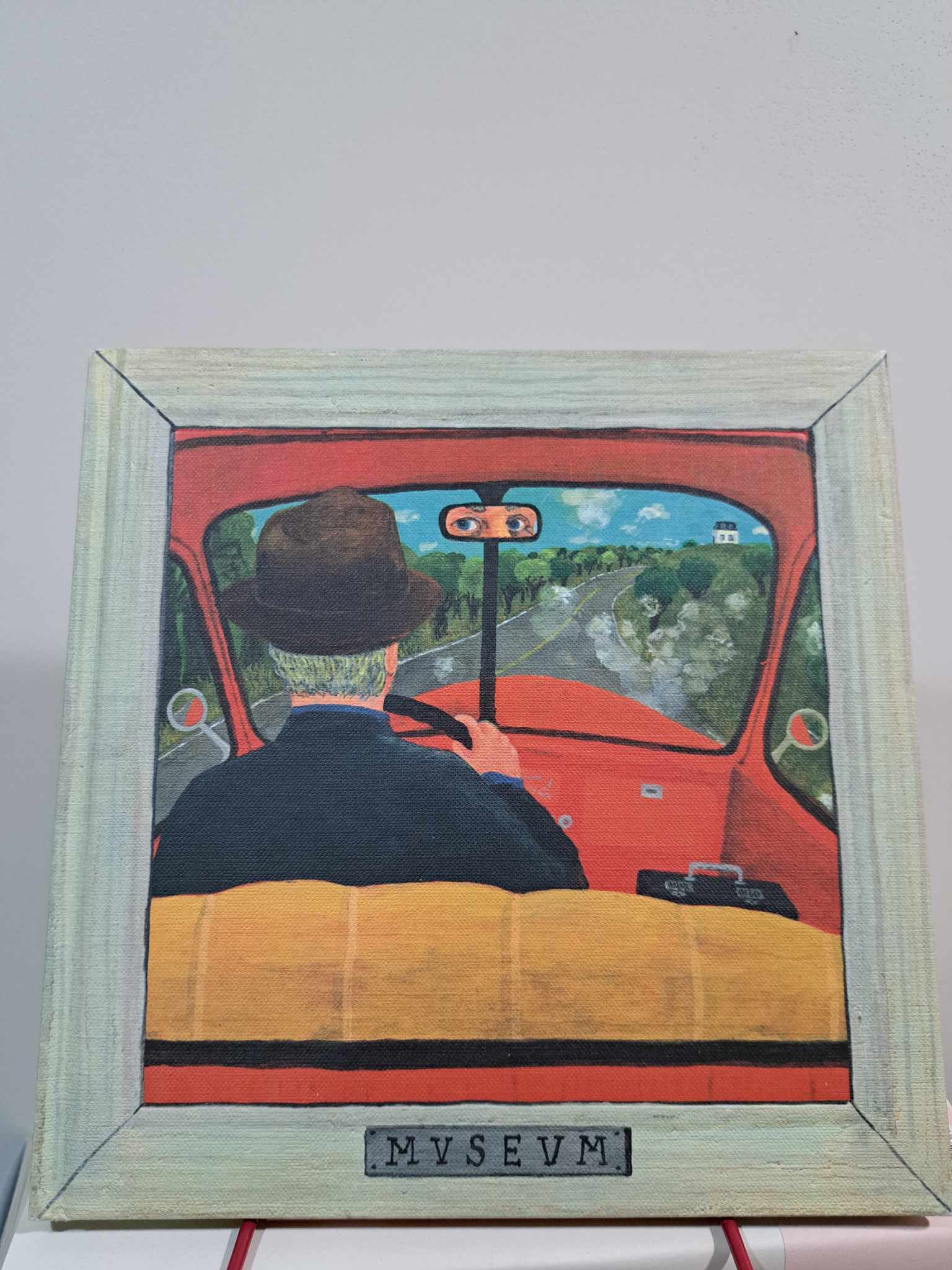

世界是觀看之所成,電影之所在:《烈日下的對決》與《博物館》

世界是觀看之所成,電影之所在:《烈日下的對決》與《博物館》

文/孫世鐸 圖片提供/沃時文化

如果以電影鏡頭的語言分析,在多數時刻,以現實空間為場景的繪本採取的是遠景的觀看,通過在每一跨頁間,角色和空間關係的變化來建立敘事,而比較不常見電影中常見的景別切換和主觀鏡頭。在閱讀這樣的繪本時,我們往往更像一個客觀的,而非一個代入角色視野與感知的觀眾。

有別於此,西班牙繪本作家馬爾索(Manuel Marsol)的兩個作品《博物館》(MVSEVM)和《烈日下的對決》(Duelo al Sol)都引入了大量的景別切換來引導觀看,《博物館》更營造了豐富的主觀鏡頭來帶領讀者深入主角視野。這種視覺語言的運用讓這兩本繪本的閱讀,產生了和觀看電影相當類似的感受。另一方面,相對於電影「轉瞬即逝」的觀看特性,繪本能夠不斷來回翻閱,這樣的特質也讓這兩本繪本可以擺脫電影的線性時間,而在讀者手上形成一種任意的、多向的蒙太奇。

在《烈日下的對決》中,馬爾索引用了西部片的形式,開場先讓鏡頭聚焦在空間中似乎次要的細節、角色的局部,才進入繪本慣用的,也是我們慣於在西部片中看見的對決場景。雖然是西部片中尋常的白人拓荒者與印第安人進行對決,但隨後他們卻不斷被各種外力干擾中斷,而遲遲無法走向最後的對決。這個遲延是馬爾索的小巧思:在西部片裡,那個雙方對峙的片刻被非現實地無限放大,搭配上有時壯闊有時懸疑端視所需的配樂,已經比現實擴張的電影時間在觀眾心中形成更多擴張,也成為西部片類型元素的核心。相對而言,馬爾索在繪本裡將這個空虛的時間用各式各樣令角色分心、令讀者發噱的元素取代,透過不斷的緊繃—鬆弛進程,在西部片的外殼裡解消了西部片的母題──種族對決──以致最後走向一個在現實世界中似乎遲未到來的種族和解結局,成功地在繪本中用電影觀看瓦解電影觀看,造就了類型故事的嶄新敘說

由馬爾索繪製,但分鏡由卡斯坦(Javier Sáez Castán)所完成的《博物館》就更有趣了。本來的「博物館」(Museum)應該是一個地處市區,能夠讓觀眾在其中認識人類集體記憶的公共空間。但《博物館》(MVSEVM)的主角卻是在漫無人煙的郊外,因為車子拋錨而來到一個似乎即時存取了他前一刻記憶的私人空間。更有趣的是,他所看見第一個令他深感不安的「停車在博物館下方公路」畫面,其實並非來自他的主觀視角,而是我們讀者所見的客觀視角。對主角而言,他所看見的他的記憶,其實是在腦中從另外一個觀點建立的。也因此,當他發現在MVSEVM裡,畫框內的世界能夠不斷改變畫框外的世界,再讓畫框內的世界即刻記載下剛剛被改變的畫框外的世界時,能夠逃出生天的唯一方法顯然就是信任畫框,取出畫框內的蠟燭燒毀畫框內的MVSEVM,才能在畫框外的MVSEVM燒盡之前離開。這顯然是遠在基頓(Buster Keaton)的《福爾摩斯二世》(1924)(請見認識電影之認識片單)就已奠立的觀看的宿命──當我們得緊追自己的觀看,我們遂成為觀看的囚徒。《博物館》結尾為我們留下的懸念是,觀看的囚牢無論如何不能燒盡,從眼睛、後照鏡、車窗、畫框、到博物館,視界是我們賴以為生的世界。

《博物館》和《烈日下的對決》都保留了紙本媒介的翻閱特性,再以電影的觀看形式令我們質疑習以為常的電影觀看,那份質疑如同MVSEVM中,詩人布雷克(William Blake)筆下熾熱的老虎之眼,不斷從我們的內在往我們眼見的世界探看出來,回頭提示我們世界原是觀看之所成、電影之所在。